和合承德网记者 周 易 王 畅 冯翠昕 方艳梅 陈琦嘉 王立群 杨建安 通讯员 张志强

剑龙类恐龙化石

前有“华美金凤鸟”一鸣惊人,后有“热河第一剑龙”盛世出山。

日前,经过国家专业研究团队5年多的发掘、修复与研究证实,2018年在河北省承德市丰宁满族自治县四岔口乡发现的一具植食性恐龙化石属剑龙类恐龙。这是在热河生物群核心区首次发现剑龙类恐龙化石,其骨骼、皮肤印痕保存近100%,超过了已知的所有恐龙皮肤化石,堪称世界恐龙皮肤化石之最,被誉为“热河第一剑龙”。

剑龙背部皮肤印痕

盛世修文,存史启智。这一令世界惊叹的发现,得益于我国对文化和自然遗产保护的高度重视,起始于一场化石保护中的抢救性发掘。

贩子手中“抢”化石——“只为‘热河明珠’不再佚失”

丰宁古生物化石是热河生物群重要组成部分。作为世界知名的古生物化石产地,丰宁赋存的古生物化石包括恐龙、蜥蜴、鸟类、哺乳类、鱼类、叶肢介、介形虫、双壳类、腹足类、蛛形、昆虫、植物等10余个门类,被中国科学院专家称为“热河生物群之明珠”。

这些自然界的瑰宝,在早些年却没有得到很好的保护。那时候有一种怪现象,一些博物馆展出的化石,却不是本地发现的。原因也很简单——本地村民偷偷挖出化石卖掉了,有的化石贩子甚至长期驻村倒卖,许多珍贵的化石因此被破坏或佚失。

所幸的是,早在2002年,丰宁王朝林、刘泊洲等一些有识之士就意识到了这一点,自发组织起来参与化石保护工作,并得到了县委、县政府的大力支持,成立了化石保护协会。

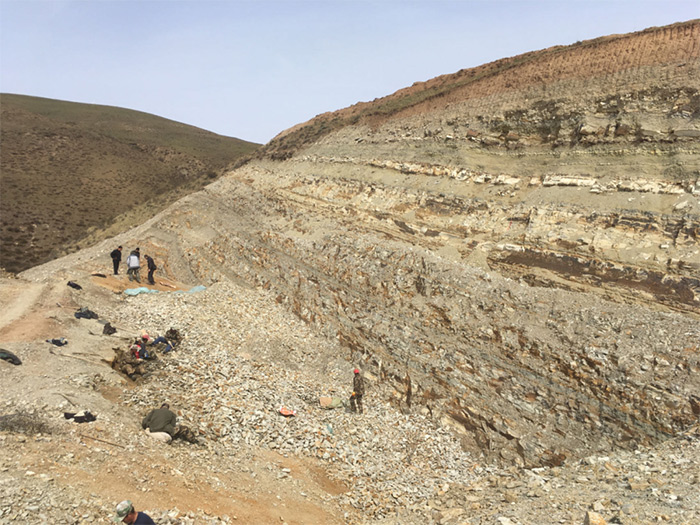

科研人员与工作人员在丰宁四岔口乡恐龙化石点进行化石发掘。

“一开始也没有什么好办法,只能和化石贩子‘抢’化石。”丰宁古生物化石博物馆馆长王朝林当时担任县化石保护协会第一任秘书长。他回忆说,“那时候一听说有了化石线索,就得赶紧找老百姓去买,晚一天可能就被化石贩子买走了。”一次,为了追回被买走的化石,他们几人辗转北京、内蒙古等地,花费十几天时间才成功将化石“抢救”回来。

为了堵住化石贩卖的地下渠道,他们联合国土、公安等部门,查、截、追等多种手段并用,经过3到5年的努力,总算基本堵住了这一地下渠道。

随着国家文化和自然遗产保护各项政策的不断完善,丰宁化石的发掘与利用越来越规范。20余年来,县里先后出台了关于加强古生物化石保护和管理的七项规定,经河北省政府批准建立丰宁古生物化石省级自然保护区,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所在丰宁建立科研工作站,成立了丰宁古生物化石博物馆、丰宁化石保护研究中心,县政府和河北地质大学签订“古生物化石战略合作框架协议”等。目前,丰宁已发掘、保护各类古生物化石近2万件。

国家古生物化石专家委员会组织专家到丰宁满族自治县四岔口乡恐龙化石点进行实地考察。

“就是为了让丰宁的化石不再佚失。”王朝林说。一系列的措施让丰宁古生物化石得以保存完好,许多前来考察的业内人士都很惊讶:“你们这里居然没有盗洞。”

“正因为国家繁荣昌盛,群众保护文化和自然遗产的意识不断增强,才让这些宝贵的古生物化石得以完整保存。”王朝林庆幸生逢盛世。他认为,这些重要化石,一定会进一步助力丰宁乃至承德地区的相关文化、研学、旅游等产业发展,有望成为继承德避暑山庄人文历史名片之后的另一张世界自然历史名片。

世界“瑰宝”细发掘——“不管费多大劲儿也要保持完好”

2018年,国家承德热河生物群保护工程在丰宁实施,需要在四岔口乡尖长沟进行抢救性发掘。这项工作由县政府委托给了有丰富发掘经验的丰宁古生物化石博物馆负责。

四岔口乡的岩石主要由页岩构成,它就像书本一样,是一片一片的细粒沉积岩,化石就存在于“书页”之中。而发掘工作,就是要将这些“书页”一页一页地翻开,寻找可能存在的化石。

这一年的6月27日,工作人员王朝民、阎作军等人进行着常规发掘工作。他们刚刚“翻起”了一片页岩,还没来得及寻找化石,突然发现脚下刚刚还十分平整的岩石表面鼓起了大包,再仔细一看,周围几个点也同样如此,这种状况很不寻常。

丰宁满族自治县发掘的恐龙化石(局部)。

“里面肯定有东西,但是不是化石,大家就摸不准了。”王朝民说,最后经过讨论,大家决定将中间鼓起的大包切开看一看。果然,里面骨骼化石清晰可见,看上去像是一块肩胛骨。

“得赶紧通知专家!”工作人员凭借多年经验,意识到这些化石可能非常珍贵,于是立即联系馆长王朝林,邀请熟悉的知名古生物专家张福成前来分析研究。后经专家团队论证,证实这是一具恐龙化石,在获得批复后,发掘工作正式启动。

化石的发掘和修复工作耗时长达5年,之所以要这么长的时间,就是为了尽可能地让化石保存完整,这是一场对耐心和细心的考验。

剑龙化石发掘完成,使用吊车吊起装车。

“我们需要将化石所在的页岩层整体取出。”在发掘的过程中,王朝林每一天都要到现场。他说,工程队要将化石所在的页岩层下方一点点凿开,每凿开一点,都要用方钢固定住,以防凸出的岩层因重力断裂。不仅不能使用炸药,连震动大一点的电动工具都不能使用,只能用锤、镐、凿等工具一点一点将岩层下方“掏空”。

主持此次发掘、修复与研究工作的专家张福成说:“这是自然界留给我们的瑰宝,不管费多大劲儿也要保持完好。”

就这样,工程队整整凿了两年。2020年6月17日,发掘工作顺利完成。一眼望去,化石所在岩层平面笔直插在岩壁上,下方由方钢支撑固定,就像支起一顶方棚。在经过自然风干后,于同年8月3日正式移送至丰宁化石保护研究中心。

在丰宁化石保护研究中心拆包剑龙化石标本,并搬至室内保存。

由于化石及其围岩的重量足有20多吨,王朝林借来一辆大型吊车,才成功将其吊起,拆掉支撑方钢后,用大型货车运送。“运输过程也要特别小心颠簸震动。”王朝林说,“不到1小时的路程走了足有半天时间。”

凭借专家团队的丰富经验,化石被成功运进化石保护研究中心。

耐心细致巧修复——“每一个碎屑都要用镊子捡回来”

2021年1月5日,修复工作正式启动。修复过程特别考验耐心。由于标本太重,先要清理掉较重的大块围岩,并用石膏固定作为底部,然后将标本整体翻转过来,用风针等工具细细清理化石周边的围岩,到最后阶段,就要在显微镜下,用钢针一点一点清理。

“为了保证标本完整,哪怕是掉落的碎屑,专家团队也都做好标记,用镊子一点点捡回来。”王朝林说。

由于修复时间长,如何保存好化石标本是一大难题。“最好保持湿度在30%到35%之间。”张福成说,实验室里没有空调,维持这一湿度并不容易。专家团队不得已想了一个“土办法”,在屋里放上几大盆水,靠着水分的自然蒸发维持环境湿度。

临沂大学研究团队在丰宁化石保护研究中心对剑龙化石进行修复。

随着修复进程的不断推进,惊喜随之而来。“有皮肤了!有皮肤了!”一天,专家团队在修复中突然发现了恐龙皮肤,大家兴奋得欢呼起来。一般来说,恐龙的皮肤等软组织很难形成化石保存下来,即使偶有保存,也经常由于其形态远不如骨骼化石明显而容易被忽视,正因如此,恐龙的皮肤印痕化石显得非常珍贵。

得益于专家团队的精益求精,这具剑龙化石的皮肤印痕被及时发现和修复,其骨骼、皮肤印痕保存近乎完整,保守估计面积约为3平方米,超过了已知的所有恐龙皮肤化石。这个足以令世界惊叹的发现,对于认识剑龙类恐龙乃至所有恐龙的体表特征、生理机能和复原恐龙的真实特征均具有重要意义。

为了充分保存数据,专家团队用高清相机拍摄照片多达40多万张,又通过激光扫描、3D建模等方式,最大程度还原恐龙原本形态。

剑龙复原模型

5年付出终结硕果,2023年7月底,深埋地下上亿年的“热河第一剑龙”焕发新生。

(图片由丰宁古生物化石博物馆提供)