是充满变化的十年。“地球村”里,这样的一幕幕频频上演。全球化走到了十字路口。前进还是后退?重构还是消减?脱钩还是合作?时代之问,期待回答。

这是逆流而上的十年。时间线上,中国走出了这样一条奋进的路线:2017年开始,连续五年保持世界货物贸易第一大国的地位。从这一年起,吸引外资连续五年位居世界第二。2020年,中国货物与服务贸易总额跃居全球第一,成为全球第一贸易大国。

惊涛骇浪中,中国这艘大船何以冲破逆流,与世界深度连接?过去几个月,我们在不同地区和国家间行走,试图用数据和正在发生的故事,来找到答案。

连接

广州港,一艘货轮刚刚驶离港口,开启远洋航行。借助船身上的定位芯片,卫星实时追踪,留下了它在大海中的足迹。追踪全球每天30万艘活跃船舶的位置信息,在超过2400万条航线数据中,我们得到了全球海运十年的轨迹变化。

这条横跨欧亚大陆的万里交通“大动脉”上奔跑的,是中欧班列。当全球海运遭遇“堵车”,中欧班列以稳定的运行和良好的性价比,有力保障了国际供应链的稳定畅通。十多年里,开行班列爆发式增长,是开通当年的近900倍。现在,平均每天有42列火车穿梭在中国和200个欧洲城市间,为沿线带去新的机遇。

德国杜伊斯堡港是中欧班列沿线线路最广、班次最多、运量和货值最大的节点。不久前,这里刚刚迎来第10000列中欧班列重箱折列。

地处德国“老工业基地”鲁尔区,杜伊斯堡200年的发展历程,见证着煤炭“黑金时代”的崛起与衰落。而近年来,城市也一直在转型中挣扎。改变来自中欧班列。从最初的每周1班,到现在每周超过60班,十年间,越来越密集的火车让杜伊斯堡迅速成长为欧洲的物流中心。

平均每天有500万个包裹从全国各地发往全球200多个国家和地区;有数十万个包裹从全球寄到中国。最近五年,中国跨境电商规模井喷式地增长了近10倍。

与时间赛跑的人们不断尝试新模式,让连接更快、更深。列日机场里的物流枢纽,是中国遍布全球的2000多家海外仓中的一员。它们让跨境包裹的流动触角覆盖到全球。海外用户下单,最快当天就能收到来自中国的商品。

连接无所不在,这让十年间的中国发生了什么样的变化?如果以商品供给作为观察角度,世界可以这样连接起来:2012年,中国货物出口额达到了20489.3亿美元。我们把中国的重要贸易伙伴,按照这样的条件筛选出来:在对方进口中占比超过25%,或者是对方的最大贸易伙伴。2012年,中国的重要贸易伙伴有14个。全球主要出口国家和地区形成了这样的一张贸易网络。中国成为亚洲的商品供给中心。这之后,中国的贸易出口增长迅速,重要贸易伙伴增长到21个,作为亚洲商品供给中心的地位前所未有增强,逐渐占据全球供应链重要位置,成为德国和美国的最大供给中心。

同样这十年,难民危机、恐怖袭击、英国的“脱欧”、美国的一系列“退群”,世界的裂痕越来越多,美国等西方发达国家出台的贸易限制措施,也在十年时间不断增多,累计超过2000项。

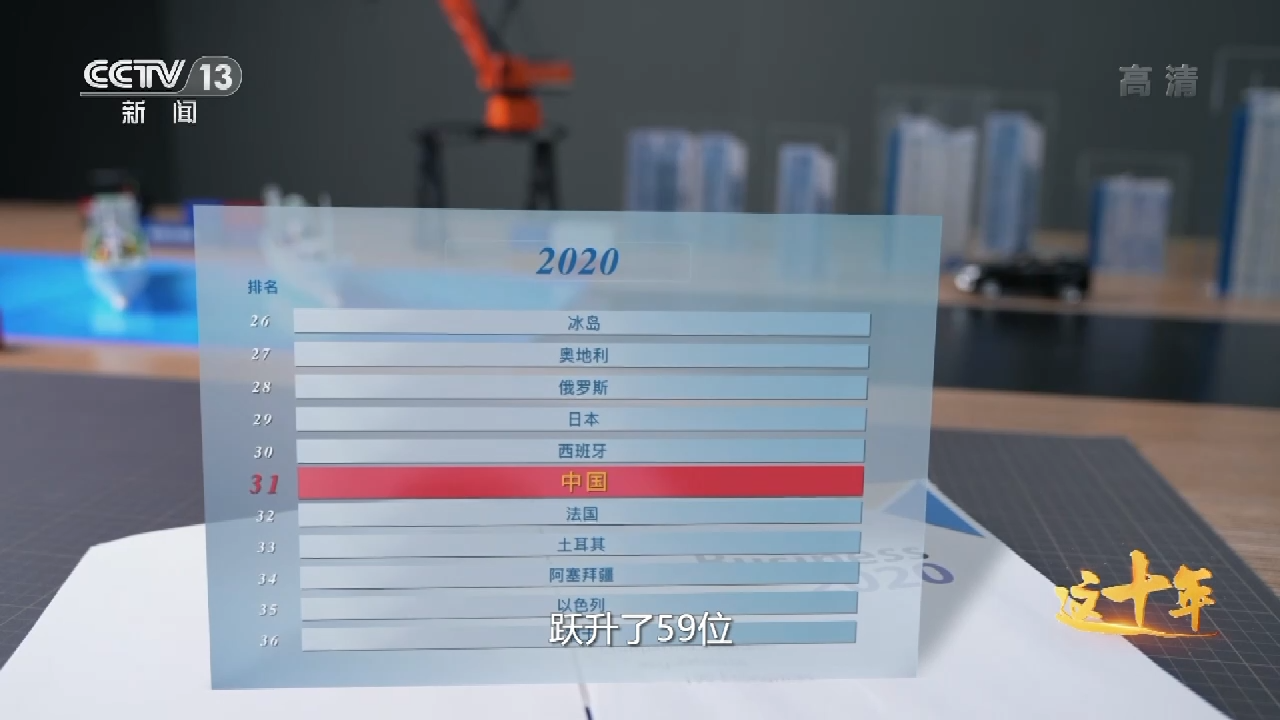

面对越来越多的壁垒,中国会做出怎样的选择?来自中国社会科学院的研究人员分析了过去十多年全球129个经济体,在经济、社会、文化等领域的经济数据与政策,基于2500万条数据的复杂计算之下,研究人员得到了反映不同国家、经济体开放程度的指数。

每年9月起,一场海陆空集结如期而至。德国直升机,意大利面包,瓦努阿图咖啡,新西兰蜂蜜,坐轮船坐飞机,甚至坐火车,从全球不同地方启程,驶向同一个目的地:上海。

2018年11月,就在贸易保护主义此起彼伏时,中国却进一步打开大门,为全球商品搭建起进入中国的巨大平台。美国商人麦欧文在这个平台上找到了新世界。

首届进博会,麦欧文的公司还默默无闻,抱着试一试的心态,他们申请了一个9平方米的小展台,没想到,小小的9平方米,却给公司带来了大转机,随后几年,他们在进博会上的展位一扩再扩。如今,麦欧文的公司在上海寸土寸金的商圈有了自己新的体验店,他们在亚洲最大的研发工厂也在建设当中。

当全球化遭遇“逆流”,中国以更加主动的姿态走向世界,逆流而上,用更大的开放力度推动世界的开放。

命运与共

过去十年,中国和世界的互动有多频繁?如果用耳朵听,基于智能语音技术的自动翻译平台上,我们从海量数据中找到了一种答案。全球200多个国家、操持着近60个语种的人们,通过语音技术翻译“中国”这样的中文词汇,翻译总次数近50亿次。

如果用眼睛看,在覆盖近200个国家和地区的生活平台上,我们找到了另一种答案。在过去五年多时间里,平台上注册的中餐厅从18000多家增长到了接近30000家,涨幅达到66%。

中医药,也传播到了196个国家和地区,十年间新增了36个国家,在欧美国家传播热度最广。放眼全球,“中国”两个字,含义越发多元丰富。东方古国正在以全新的方式和世界交往。

借助国际传播大数据智能平台,我们得以分析全球200个国家和地区、74个语种的新闻数据,提炼出关于中国声量的前100个关键词。5G、空间站、神舟飞船纷纷上榜,中国科技进步全球瞩目。不过热度最高的,是排在第一的“抗击疫情”。

当疫情困扰全球,中国选择毫无保留地与各国分享经验与成果,共克时艰。疫苗,也是其中重要的一项。查阅了几十亿剂次中国新冠肺炎疫苗的去向后,我们把数据按照颜色标注在胶片上,颜色越深,意味着接收到的疫苗越多。从亚太到拉美,从非洲到欧洲,120多个国家和国际组织收到了来自中国的疫苗,占中国以外全球疫苗使用总量的三分之一。

新冠肺炎疫情,让全球经济面临二战以来的最大衰退。人类发展指数30年来首次下降。世界向何处去?借助国际传播大数据智能平台,我们找到了另一个全球关注的高频词。2021年,有83320篇海外媒体报道提到了它——“一带一路”,这比2020年时增加了26%。

为什么“一带一路”倡议成了全球持续关注的焦点话题?世界银行的一份报告作出了回答。长达139页的报告,详细计算了“一带一路”倡议对全球发展的贡献:到2030年,共建“一带一路”将使共建国家贸易增长2.8%~9.7%,全球贸易增长1.7%~6.2%,760万人有望摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困。

面对百年变局,中国把发展置于全球议题的核心位置,绘就了一幅中国与世界共同发展的工笔画。要了解这幅工笔画,我们找到了中国挖掘机出口量最多的一家企业。过去十年间,他们的挖掘机遍布全球140多个国家和地区,当我们把这些足迹标注在地球上时,就会发现,77%都集中在“一带一路”相关国家。在埃塞俄比亚建风电场、在巴基斯坦修高速路,挖掘机所在,往往就是一个个“一带一路”工程建设项目。

在距离卢旺达首都基加利一小时车程的卡莫尼,卢旺达青年德玛斯正在菇棚里忙碌。自2012年以来,中国农业科技人员在这里培养了5000多名种植菌草的农技人才和农民。德玛斯正是其中一员。

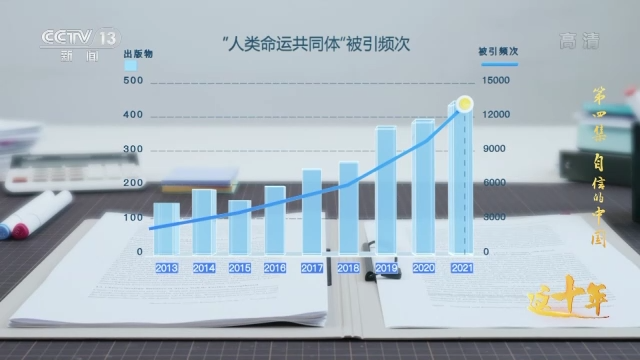

从2013年开始,“人类命运共同体”成为国际发展研究的热点词汇,在出版物和学术期刊上被引频次快速攀升。“构建人类命运共同体”更是多次被写入联合国等多边机制重要文件。

十年,从世界之问到时代之问,自信的中国敢于直面深邃的人类命题;

十年,从百年变局到世纪疫情,自信的中国为宏阔的时代之变提供方案。

从全球发展的跟随者、推动者到引领者,自信的中国,与各国携手,让世界之船劈波斩浪,行稳致远。